アサダ塾は飯能市から「所沢高校・川越南高校・所沢北高校・川越高校・川越女子高校」といった学校選択問題採用校を目指す生徒と、そのご家庭のための塾です。

★募集状況(25年10月16日更新)

・小学生 約2名

・中学生 約3名

アサダ塾の特徴 指導編

アサダ塾は、塾長自らが10~15人程度の生徒を教える集団式の個別指導塾です。塾長は一人一人に勉強方法や解き方の解説を伝え、生徒は眼の前の問題に黙々と取り組みます。このローテーションが可能人数を、塾の定員としています。

個別に指導するため、黒板やホワイトボードを用いた一斉授業は(ほとんど)行っておりません。これは、生徒の成績を最大限伸ばすにはどうすれば良いか…私が最大限に考えた出した結論です。

塾は「授業を受ける場所」と考える方も多いと思います。しかし、授業をすればするほど、「塾生の学習の質を下げてしまう」という考えに行き着きました。一斉授業を行うと、ある生徒は「進みが遅すぎて退屈」と感じる一方、別の生徒は「不得意科目だから、もっと遡って1から説明をしてほしい」と、感じることになります。

また、一斉解説が指導の中心になると、生徒は自分の頭で思考せず、黒板に書いてあるパターンを眼の前の問題集に代入する学習をしてしまいます。これでは、その瞬間に出来る気になることは出来ても、入試本番に点数を取ることは出来ません。

こういった理由により、一人一人に個別の課題を出す指導を行っております。

具体的な指導方法

問題演習と、塾長との対話が、ひたすら繰り返されます。黙々と、対話、演習、対話、演習です。新しい単元や、解説が必要な問題は、塾長が一人一人に授業形式で説明を行います。丸暗記するしかないものは、「これは、そういうものだから、覚えてね」理屈が伴うものには、「実はこれ、ただ覚えるだけじゃなくて、こういう理由があってね」と、覚えるべきものと、思考すべきもの指示を行います。そしてまた、演習、対話、演習、対話です。

このように、受け身にならず、自分に足りていない内容を、最適なペースで繰り返すことが出来る訳です。どの生徒も凄まじい集中力で、黙々と自分に必要な問題に取り組みます。

このシステムは、勉強があまり得意ではない生徒にとっても非常に有益なものですが、ある程度勉強が得意な子にとっては、それ以上の効果が期待できます。指導内容に枷がないため、復習をどの塾よりも濃く行いながらも、1年かからずに中学範囲の学習を終えることだって可能です。

実際、ある生徒は中2の前半に入塾し、夏休みには中学数学を全て終えました。これは、先取りだけを重視した軽い内容ではなく、埼玉県の学校選択問題に太刀打ちが出来るレベルまで到達しています。中学2年生の夏にです。

あまり勉強が得意ではない層から、このような上位層の子に至るまで、各生徒のポテンシャルを最大限引き出すことが出来るのは、一人一人を見て指導を行う当塾の武器の一つです。

対話の価値

一つ上のブロックで、アサダ塾では対話と演習が繰り返されることを強調しました。

成績を上げるためには、生徒自身が自分の力で答えに到達することが何よりも重要になるため、このような方法を採用しています。

授業を受け、今日は「進行形っていうのをやるよ!be動詞と、ingをセットで使うんだよ」と、言われれば、誰だって思考を停止していても穴埋め問題くらいは出来てしまいます。ingをつけるだけですから。

しかし、これは「今日の単元はingをつければ何とかなる」という前提条件の元に発生する、代入を繰り返すだけの作業と代わりありません。定期テストは単元がわかっているため、これでも点数が取れるかもしれませんが、入試本番に点数が取れなくなってしまいます。

そのため、意図的に単元名を伏せて指導をすることもあります。ひたすら、自分の頭で考えてもらうのが、アサダ塾の指導の特徴です。塾長は、それに対してヒントを出して生徒が回答を出すお手伝いをします。

「進行形という単元だから、ingをつける」「関数だから代入する」ような代入するだけの勉強ではなく、判断を伴って回答を作成する。そのために「どうしてこういう風に考えたの?」「似た問題見たことある?」「この英文の途中式を書くとどうなる?」といった対話が繰り返されるのです。

https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/707/

より引用

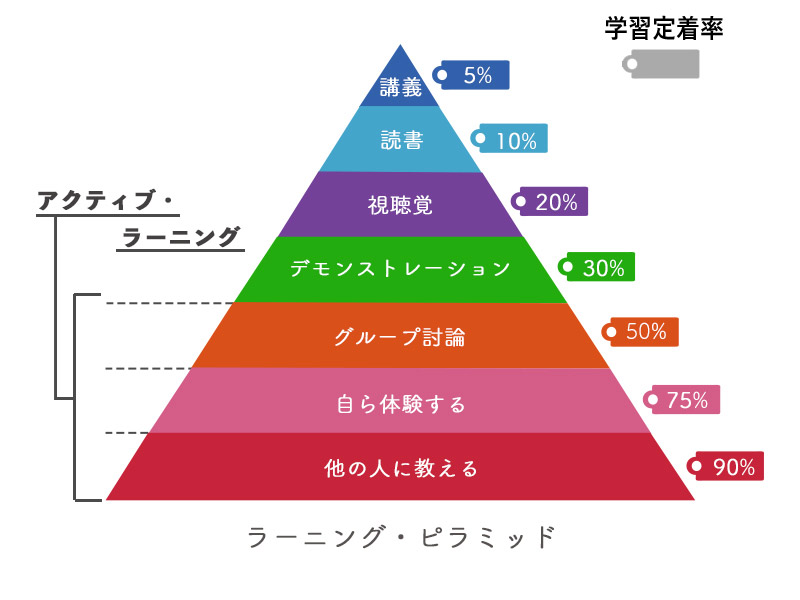

講義や授業を聞くだけでは定着率が低いというのは、今や有名な話となりました。公立の学校でもアクティブラーニングを積極的に取り入れていると聞きます。しかし、九九もままならない中学生と、高校数学もスラスラと解く中学生が混在する公立の学校において、アクティブ・ラーニングが形だけのものではなく、効果的な学習として機能しているのかどうかは、疑問が生じるところです。

![]()